2025大学院紹介:地域福祉学専攻(修士課程) 2023年4月開設

地域共生推進センター棟

地域福祉学専攻 (修士課程)

Master's Course of Community Welfare

修士(地域福祉学)入学定員 4人

Master of Social work

福祉学の視点からみた中山間地域の全世代型地域包括ケアの追及・実践

地域が抱える生活課題を精査し、すべての世代が安心して暮らせるための包括的福祉支援と、持続可能なまちのしくみを創ることを目的に、福祉学を基盤として多様な主体と協働、共創する実践的方法を追究します。

全世代型地域包括ケア概念図

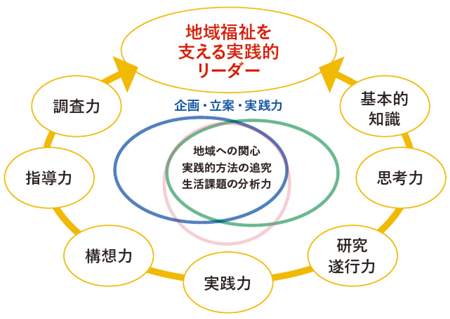

専攻の目標

中山間地域の課題解決のために活躍する福祉学の視点からみた全世代型地域包括ケアを追究・実践するリーダーを育成する。

修了後の進路

保健、医療、福祉、教育に関する機関・施設、行政機関、NPO等において主に地域活性化の仕事を担うソーシャルワーカー、ケアワーカー、地方行政職

専攻の特色

- 中山間地域の課題解決を志向する全国唯一の大学院。

- 地域福祉学を基盤として健康科学、共生社会の視点から中山間地域の課題を分析、評価します。

- 調査の方法、量的調査、質的調査の分析方法が修得できます。

- 多彩な講師の参画

- 元厚生労働省事務次官(本学客員教授)

- 元厚生労働省専門官(本学客員准教授)

- NPO法人代表者

- 日本総合研究所主席研究員

- 社会福祉法人理事

授業風景

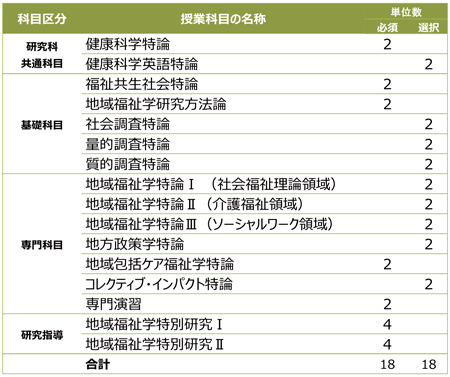

カリキュラム

講義時間帯

平日 18:20~21:30

土曜日 9:20~18:10

講義方法

本学キャンパス内での講義が基本ですが、オンラインでの講義やオンデマンド授業(授業配信)を併用する場合もあります。

長期履修

長期履修制度により、社会人の方は2年分の学費で最長4年をかけて履修できます。

カリキュラム表

研究科共通科目 看護学専攻(博士前期課程)・地域福祉学専攻(修士課程)共通の科目

健康科学特論

本学が目標とする健康科学の視点、関連知識の修得。

健康科学英語特論

健康科学分野の英語の専門語彙、論文の構成力の展開方向に関する能力を習得。

基礎科目

福祉共生社会特論

「我が事・丸ごと」地域共生社会に至る歴史的・政策的背景を理解し、中山間地域の共生社会におけるこれからの福祉的課題について理解し、解決に向けての視点を探究。

地域福祉学研究方法論

地域福祉学の理論的枠組みを理解し、学術的研究の視点、研究倫理と手法、援助技術の展開方法を修得。

社会調査特論

社会調査を実践的に企画・設計・実施し、分析・集計を行うための実践的な知識・能力を修得。

量的調査特論

量的な解析のために必要な知識・技術の修得。

質的調査特論

質的な解析のために必要な知識・技術を修得。

専門科目

地域福祉学特論Ⅰ(社会福祉理論領域)

社会福祉学の諸理論を学修し、実践の基盤となる地域福祉に必要な支援に関する理論および住民主体・利用者主体の視点を探究。

地域福祉学特論Ⅱ(介護福祉領域)

介護福祉に関わる実践理論の学修と事例分析を行い、利用者主体・住民主体の視点から介護福祉に関わる課題を探究。

地域福祉学特論Ⅲ(ソーシャルワーク領域)

日本国内の事例分析から、住民主体の支援方策を考案し、まちぐるみの支援体制の企画・立案する方法を探究。

地域包括ケア福祉学特論

中山間地域の全世代型地域包括ケアシステムに関する実践事例の分析から、個々の生活課題の解決に向けた包括的支援体制を探究。

コレクティブ・インパクト特論

多くの関係者との共創であるコレクティブ・インパクトを基礎とする包括的支援体制を探究。

専門演習

特定の地域に出向き、個別の生活課題を分析することで、福祉実践のリーダーとして包括的支援体制を構築するために必要な構想力、実践力、指導力を分析し、探究。

研究指導

地域福祉学特別研究Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ(1年)・・・研究目的を明確にし、研究デザインを計画。

Ⅱ(2年)・・・研究の遂行と修士論文の執筆。

入学試験

- Ⅰ期

- 出願期間:2024年9月2日(月)~2024年9月9日(月)【必着】

- 試験期日:2024年9月21日(土)

- Ⅱ期

- 出願期間:2025年1月28日(火)~2025年2月4日(火)【必着】

- 試験期日:2025年2月15日(土)

※Ⅱ期については、Ⅰ期日程で定員を満たさなかった場合にのみ実施します。

- 会場:新見公立大学

試験科目

一般入試:専門科目、面接

社会人入試:小論文、面接

*社会人入試の対象者

:入学時点で医療・保健・福祉等の関連機関・施設、研究・教育機関、官公庁、企業に3年以上の勤務経験を有する者

登録日: 2023年9月4日 /

更新日: 2023年9月4日