8月3日 オープンキャンパスの様子を紹介します(次回は8月25日)

2024年度 第2回目のオープンキャンパスへのご参加ありがとうございました

新見公立大学を実際に見ていただきありがとうございました。

実際に見て頂いてこそ伝わるものがあります。

ご質問等がございましたら、ご遠慮なく本学にお尋ねください。個別の大学訪問も受け付けています。また、遠方などのために本学に来るのが難しい方には、Web個別相談も開催しています。

施設の様子もWeb会議システムを使ってお見せすることができます。ぜひ、ご利用ください。

受付の様子

JR新見駅からの送迎バス

JR新見駅からの送迎バスが到着

まず、受付へ

駐車場からは、こちらから受付へ

学科ごとの受付の様子

健康保育学科の受付の様子

看護学科の受付の様子

地域福祉学科の受付の様子

全体会の様子

全体会は、地域共生推進センター棟1階の講堂でおこないました。

}

}

多く方にご参加いただき、ありがとうございました。

地域福祉学科へご参加いただいた方は、コミュニティカフェへ全体会の様子を中継してご覧いただきました。

ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。

2024年度版 大学紹介動画も見ていただきました。

学長挨拶

あいさつ及び「新見公立大学」の概要と魅力を説明(学長 公文 裕巳)

本学の目指しているものやねらい、設備、授業環境にについて説明させていただきました。

入試説明

2024年度の入試結果と2025年度の入試方法について(学生部長 斎藤 健司)

試験当日の入試倍率や各入試への対応方法ついても説明させていただきました。

SA活動紹介

地域共生推進センターSA(スチューデント・アシスタント)の発表

SAがおこなっている活動について、発表させていただきました。

各学科の学科ガイダンスの紹介

各学科の学科ガイダンスの様子を紹介します。

助産学専攻科

助産学専攻科への相談会もありました

健康保育学科

模擬授業「からだで感じる・表す・伝える身体表現の世界」

身体表現教育が専門の福武幸世助教が模擬授業を行いました。幼児の発育発達と運動遊びについて学んだ後、音楽に合わせた即興的な動きに本学科2年生がチャレンジしました。参加した高校生は、大学の身体表現の授業内容をイメージすることができたようです。

2年生による保育教材発表

2年生がこれまでに学習してきた手遊びやエプロンシアター、ダンスを披露しました。高校生も一緒に手遊びに参加する場面があり、さまざまな保育教材の面白さや人前で発表することの楽しさを肌で感じることができました。

学生による個別なんでも相談

学生による個別なんでも相談

一人暮らしを行う際の生活環境や学業とアルバイトの両立などの質問に、学生は自分たちの経験を交えて分かりやすく説明していました。また、今年度の入試方法の変更に関して、多くの高校生が教員の個別相談を利用し、話を聞いて納得して帰られていました。

学内にある親子交流広場 「にこたん」 の見学

今回は、本学の健康保育学科の学生ボランティアが朝から活動していました。

参加された方は、学生に「にこたん」のことを色々尋ねられていました。

にこたんは、親子がゆっくり安心して過ごすことができる交流の場です。専任スタッフが常駐し、みんながふれあいながら一緒に遊び、共に育つことを大切にしています。就学前のお子さんと保護者(祖父母も含む)やプレパパ・プレママなど、どなたでも利用できます。学生も保育の実践力向上のために、ボランティアとして活動してます。絵本の読み聞かせをする時もあります。

看護学科

洗髪演習の様子

洗髪の演習を学生が再現している様子を見学していただきました。実際の演習では学生同士で演習をしますが、今回はモデル人形での実技を間近で見ていただきました。演習さながらの実技を実際に見ていただくことで、大学での学修について具体的にイメージしていただく機会となりました。

ハイブリッドシミュレーター展示の様子

ハイブリッドシミュレーター「SCENARIO」を展示し、実際に手首で脈を測定できることなどを体験していただきました。血圧測定や聴診などのシミュレーションも実施でき、様々な患者の状態をプログラミングすることで状況に合わせたトレーニングをすることができるシミュレーターを、参加者の皆様は興味を持ってご覧になっていました。

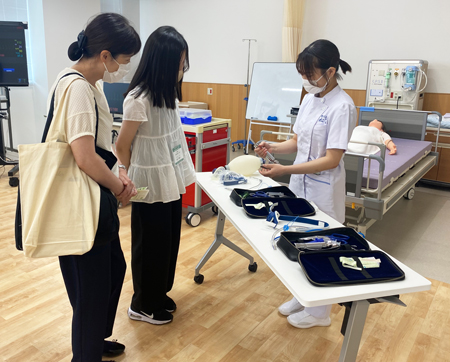

挿管用器具展示の様子

救急物品の展示では気管挿管用の器具などを学生が説明をさせていただきました。

学生相談の様子

在学生が様々な質問に応じる学生相談コーナーでは、入試や学校生活など様々な話題に花が咲いていました。実体験に基づいた在学生の話が聞けるのはオープンキャンパスでの学生相談の大きなメリットです。

地域福祉学科

ミニ講義:介護福祉と社会福祉を学ぶ意義 ~認知症行方不明事例を通して~1

ミニ講義:介護福祉と社会福祉を学ぶ意義 ~認知症行方不明事例を通して~2

1年生の必修科目の認知症の理解Ⅰで行っている認知症による行方不明者を防止し『安心して暮らせるまちづくり』について、高校生の皆さんと在学生が一緒に考えました。

認知症を正しく理解し、当事者家族ができること、近隣住民ができること、行政や福祉専門機関ができることについて、たくさんの意見が出てきました。

「一般住民が我が事として認知症を捉え互いに支え合う地域づくりの推進、認知症当事者や家族支援など、社会福祉士と介護福祉士双方の知識と技術が必要になる」ことがまとめになりました。

電動車いすとセニアカーに乗ってみました

次世代型電動車いすWHILL(ウィル)とセニアカーの体験・展示を行いました。参加された高校生やご家族が楽しんで体験されていました。

自動車の免許を返納したら、近所のお店がなくなってしまったら…と考えた時、スーパーまで歩くのが大変、買い物の荷物が重くて運べないということが起こります。スーパーに行って店内を歩く、棚から商品を取るなどの買い物の動作そのものが立派な生活リハビリです。

予算を考える、たくさんの商品から買うものを選ぶ、お金を払うなどは認知症予防につながります。「おばあちゃんに教えてあげたいね。」と言われたご家族もおられました。

オープンキャンパスへのご参加ありがとうございました

JR新見駅へ新見公立大学スクールバスでの送り

学生の見送りに応えて、バスの窓から手を振られています。

オープンキャンパスへのご参加ありがとうございました。